アザラシ幼稚園の人気から動物ライブストリームの可能性を考える

中国農村動画・ヴィレッジフード動画・ライフスタイルVlogが世界的に注目を集めていることに便乗し、いろいろと紹介記事や翻訳記事を出してきた本ブログですが、配信者のビジネス上でのトラブルやショート動画の爆発的な人気などから2、3年にわたって更新を放置してきました。その間もブログ再開のきっかけになるようなニッチなジャンルを探してみましたが、あまりピンとくるものはなく、すっかり興味を失っていました。

ところが2024年夏、爆発的な人気を集めたアザラシ幼稚園のライブストリームにすっかりハマってしまいまして。画質も悪く、音声もないアザラシの保護施設につけられた監視カメラになぜこれほどまでに視聴者が殺到するのか。。。

じっくりとその理由を考えてみると、いくつかの角度から人気の理由が見えてくるのではないかと思いました。まず単純に癒し効果とストレス解消効果が高い。動物の無邪気な姿や動きには、問答無用で人間の本能に訴えかける癒し効果があります。特に可愛らしい幼いアザラシや他の動物たちが成長する様子は、定点観測することでストーリー性も生まれて毎日視聴しようとするモチベーションにもつながっています。

さらに、チャット欄を開放しているライブストリームでは、視聴者が「今、この瞬間」を動物たちと共有している感覚を持つことができます。日本と時差が大きい地域では、日本時間の真夜中に活発に動き回る動物たちを見れますし、逆に日本時間の昼間には寝静まった真夜中の姿を観察できる。視聴者が多ければ多いほど、昼夜を問わず独自のカルチャー(悪く言えば内輪ノリ)も生まれ、視聴習慣が根付いていきます。

また感情的なつながりも見逃せない要素です。例のアザラシ幼稚園ではチャット欄に施設スタッフが登場し、積極的にコメント欄やSNSで交流を図っています。彼ら・彼女らの人となりに触れ、面識もないのに親近感を抱くようになっていることも人気の秘密でしょう。最近では4Kカメラが導入されたことで、アザラシの個体識別を試みる猛者も現れ、ますますアザラシに感情移入しやすくなっています。同じことが、飼育施設・保護施設のライブストリーミングでも起きる可能性がある。もしくはもうすでに起きているケースも見られています。(各種SNSで爆発的人気を集めているタイの動物園のカバの赤ちゃん Moo dengなど)

いわゆるYouTuberの動画は、しばしば編集や演出が多用され、視聴さを飽きさせないようにテンポが早く、劇的な効果を狙うことが多いですが、そればかりを見ていると正直なところ疲れてきます。一方、保護動物や野生動物のライブストリームは、演出のないリアルの瞬間を映し出します。ここでは動物たちが自由に動き回り、時には何も起こらないこともありますが、その自然な姿こそが視聴茶にとっての魅力となっています。「ありのまま」の姿を観察することができ、長時間視聴しても飽きがこないことが逆に魅力になっているのかもしれません。

動物のライブストリームは、瞬間的に強いインパクトを与えることはできないが、視聴者との長期的な愛着形成が期待できます。アザラシ幼稚園で実際に起きたように、動物たちの成長や日常の様子を継続的に見守ることで、視聴者はその動物たちに対して親しみを感じ、保護活動や環境保護への関心が深まるケースもあります。

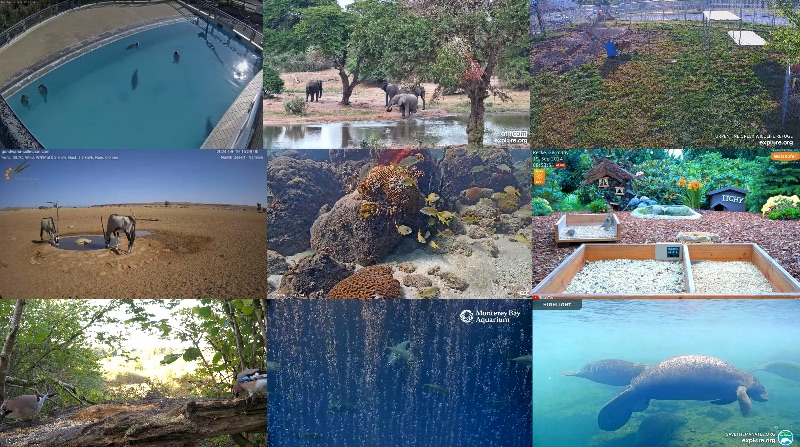

視聴者は限られた時間のリソースで何を見るか(厳密には何を見させられているのか)選択しなければなりません。YouTube・SNS・ショート動画とネットの世界はますます競争が激しいですが、保護施設・飼育施設のライブストリームは今後注目できるジャンルではないかと思いました。